Venzon Filippo

Venzon Filippo

Soldato

Soldato

Volontari Alpini

Volontari Alpini

Nato il 27 luglio 1892 a Ponte nelle Alpi - Polpet (BL)

Morto il 9 settembre 1961 a Belluno

Decorazioni

Medaglia di Bronzo

Medaglia di Bronzo

Fu uno tra i primi cinque che raggiunsero la punta ovest del Forame, sorprendendo la vedetta e

distinguendosi in special modo, per avvedutezza ed ardimento, nella conquista della posizione.

Monte Forame, 3 settembre 1916

Note biografiche (Archivio Franco Licini e Stefano Reolon)

Prima della guerra

Figlio di Giovanni e Pierina Mazzorana, Filippo Venzon nasce a Polpet, una frazione di Ponte nelle

Alpi in provinca di Belluno. Raggiunta l'età matura, esercita dapprima la professione di fabbro,

poi quella di scalpellino in una bottega di marmista.

E' chiamato alla leva nel dicembre del 1912, ma dopo neanche due mesi viene riformato in seguito

"a rassegna, con determinazione dell'Ospedale militare principale di Padova" e quindi congedato.

La Grande Guerra

Nonostante ciò, nel giugno del 1915 lascia la sua attività per arruolarsi nel Corpo Volontari Alpini del

Cadore. Fra il giugno ed il luglio dello stesso anno è già presente in zona di guerra, a Cima Sappada ed

al Passo Cacciatori in alta Val Sesis, dove i Volontari hanno i primi contatti a fuoco col nemico.

Viene quindi dislocato con la sua Compagnia ai Laghi d'Olbe dove rimane fino al giugno del 1916 quando

viene trasferito verso Costa Zucco e la Val Visdende. Il 19 giugno fa parte di una pattuglia di 18 uomini

inviata in ricognizione verso la Croda Nera. La marcia degli alpini è ostacolata dalla luce dei riflettori

nemici che batte ad intervalli la zona da percorrere, tutta allo scoperto. Su terreno ripidissimo e

sdrucciolevole, per non essere visti i volontari sono obbligati a procedere a balzi ed a carponi. Non tutti

riescono a raggiungere le posizioni e, rimasti in 9, non possono tentare l'attacco alla cima limitandosi

a distruggere un tratto di reticolato; il gruppo tenta l'assalto ad una baracca occupata da soldati ungheresi,

ma le forze sono esigue e l'unica azione fattibile è il lancio di alcune bombe a mano. Per questa azione

Filippo, assieme al gruppo di commilitoni, riceve comunque un Encomio Solenne.

A metà agosto si trasferisce con la Compagnia verso il Passo Tre Croci, poi a Som Forca ed infine a Ponte

Stombi nella zona del Monte Forame. Con un gruppo di 16 Volontari, il 29 agosto è impiegato per l'occupazione

del primo Salto del Forame. I Volontari, con grida e lancio di bombe a mano, simulano un attacco in forze a

tergo della postazione nemica generando scompiglio. Il nemico sconcertato si sbanda e la Fanteria, che segue,

puಠoccupare la posizione con danni minimi facendo 120 prigionieri fra i quali 3 ufficiali. Sempre sul

Forame, il 3 settembre partecipa ad un'ardita operazione per la conquista della Punta Ovest. Radunati sulla

Cengia Superiore, Volontari Alpini ed alpinisti del 91° Fanteria formano quattro squadre. Alle 2 di notte il

capitano Celso Coletti dà l'ordine di iniziare l'operazione. Cinque Volontari,

tra i quali Filippo Venzon, si tolgono gli scarponi per non far rumore e salgono dal Salto Superiore

sin quasi alla cima. Percorrono il versante Sud, il più difficile, e quello dal quale gli austriaci non

si sarebbero mai aspettati l'attacco. «[...] Presi nuovi accordi a pochi passi dal nemico,

eravamo decisi di riuscire nell'impresa o morire [...]» avrà modo di scrivere Filippo. I cinque

devono dare il segnale d'attacco iniziando a sparare e lanciando bombe a mano; subito dopo il resto

della squadra investirà la posizione di vetta. Arrivano vicini a due sentinelle che, appena imbracciati

i fucili, vengono colpite dal fuoco dei Volontari e rotolano nel burrone. Come da accordi, giungono

rapidi i compagni ed in breve tempo la Punta Ovest viene occupata. Gli austriaci reagiscono subito

aprendo il fuoco, ma i Volontari respingono gli attaccanti uccidendone altri 12. L'operazione si

è svolta rapidissima e gli alpini contano solo quattro feriti leggeri. Per i cinque della pattuglia

di testa, fra i quali Filippo Venzon, viene proposta la medaglia d'argento, ma sarà loro concessa solo

quella di bronzo.

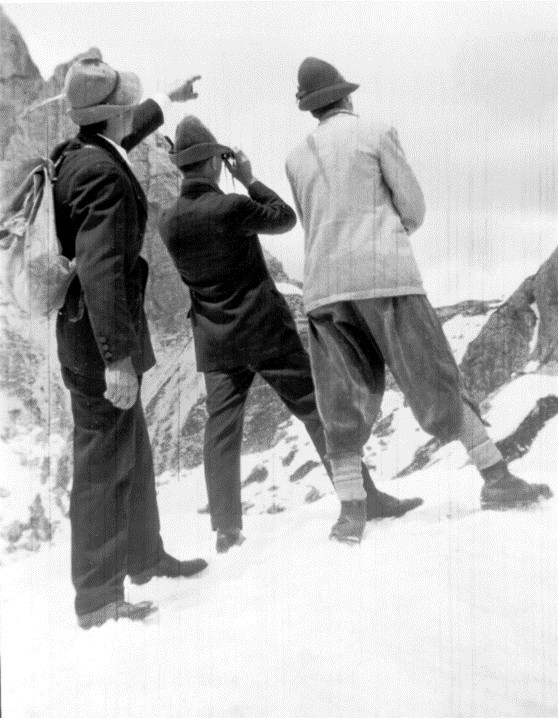

3 settembre 1916: Filippo Venzon (a destra) e Giacomo Miot dopo la conquista della Punta Ovest del Forame

3 settembre 1916: Filippo Venzon (a destra) e Giacomo Miot dopo la conquista della Punta Ovest del Forame

Dopo le azioni sul Forame ed un meritato periodo di riposo, Filippo col resto della Compagnia è trasferito nella

zona del Monte Popera, alla Croda Rossa di Sesto, tra le Cavernette e Forcella U, a poca distanza dal Passo della

Sentinella. Le vie d'accesso sono ripidissime ed aspre, attrezzate con 400 metri di scale a corda, ed il ghiaccio

e la neve sono già presenti ad annunciare l’inverno che sarà fra i più terribili. Il 29 novembre, a Forcella U,

Filippo Venzon è ferito in più parti dalle schegge di un proiettile di bombarda che gli rimarranno conficcate

nelle gambe per tutta la vita. Ciò nonostante, nei primi mesi del 1917 è già di ritorno in linea coi Volontari.

Trova le postazioni sommerse dalla neve, ma lo spirito dei compagni è ben determinato a non lasciarsi sopraffare

né dalle avversità dell’ambiente né da nemico.

Anni dopo, nel settembre del 1930, un articolo de “Il Gazzettino” riporterà l’episodio narrato da una recluta

appena giunta in prima linea, e che vede Filippo Venzon come protagonista: «... Ricordo che la sera che giunsi

alla forcella, assieme agli ultimi Volontari arruolati, tutti diciassettenni, non c'era, nel baracchino, nessun

posto libero. L'affare era serio. Ci fu un Volontario di Belluno il quale, borbottando fra il sonno, si alzò,

prese su il suo pastrano e il suo sacco a pelo e indicandoci il suo posto rimasto vuoto, ci disse che ci si

riposasse. Se ne andò fuori e, tranquillamente, col badile, si scavò una buca nella neve e si addormentò

placidamente. Da allora, e per un pezzo, quella buca era diventata quello che i Volontari chiamavano il "tinèlo"

di Pippo. Perché quel Volontario, che ci aveva dato modo di dormire in quella prima nostra notte di trincea,

era proprio l'attuale scultore di via Feltre, Pippo Venzon ...».

Filippo rimane sulla Croda Rossa fino al 4 novembre del 1917 quando, anche il reparto dei Volontari del Cadore,

inizia il ripiegamento a seguito degli eventi di Caporetto. Per Auronzo gli alpini scendono verso Pieve di

Cadore da dove, obbedendo ad un ordine del Comando, vanno a presidiare alcune posizioni alla testata della

Valle Pra di Toro nell’intento di controllare l’avanzata austriaca proveniente dal Passo Mauria. Sono

organizzati alcuni “posti di corrispondenza” ed a Filippo tocca presidiare quello collocato sulla riva

del Piave al ponte di Vallesella. Per evitare l’accerchiamento, il giorno 8 i Volontari si ritirano e

l’indomani sono a Longarone dove riescono a sfuggire all’imboscata architettata dal tenente Rommel che,

al comando del suo battaglione da montagna, ha disceso dalla Valle del Vajont. Il 10 novembre i Volontari

alpini sono a Feltre ed il 14 arrivano a Montebelluna per riorganizzarsi.

A metà dicembre raggiungono l’Archeson, sul Monte Grappa, e l’8 gennaio del 1918 vengono riuniti a quello

che resta del battaglione del Volontari feltrini. Filippo non ha dimenticato il suo mestiere, e quando

succede che il suo compagno ed amico Attilio Pampanin muore disgraziatamente per lo scoppio anticipato

di una mina, gli scolpisce un piccolo monumento in pietra da collocare sulla tomba nel cimitero di Fietta,

a Paderno del Grappa. Il 26 maggio del 1918 il Reparto è trasferito in Valtellina ad occupare dapprima

le Pale Rosse, in zona Gran Zebrù, e poi verso il passo dello Stelvio dove finalmente viene raggiunto

dalla notizia della conroffensiva italiana sul Piave: la battaglia che mette fine alla guerra.

Il dopguerra

Filippo Venzon tornerà infine a Belluno riprendendo a lavorare la pietra ed il marmo. Collaborerà,

tra l’altro, alla realizzazione del monumento ai caduti di Santa Giustina ed a quello celebrativo

del 7° Reggimento Alpini presso la Caserma Salsa di Belluno. Dopo un periodo di lavoro trascorso

in Etiopia negli anni trenta, interrotto a causa dello scoppio del secondo conflitto mondiale, Filippo

tornerà alla sua Belluno dove, in seguito, sarà assunto presso il Genio Civile. Morirà nel 1961 all’età

di 69 anni.

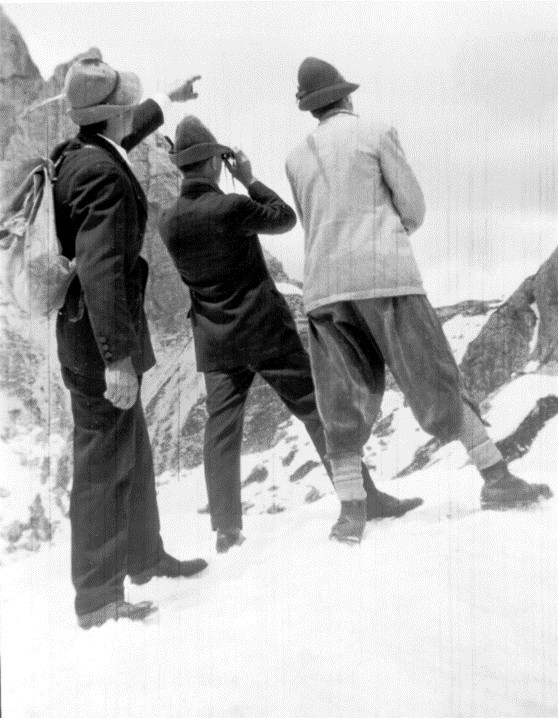

Visita dei Volontari al Passo della Sentinella in data non precisata. Da sinistra: Isidoro Togino, Filippo Venzon e Gino Battisti.

Visita dei Volontari al Passo della Sentinella in data non precisata. Da sinistra: Isidoro Togino, Filippo Venzon e Gino Battisti.

Un Volontario Alpino racconta

(Lettera di Filippo Venzon inviata a Don Piero Zangrando, cappellano

militare del Val Piave, in cui narra i giorni più ardui vissuti sul Monte Forame)

Dopo parecchi e infruttuosi attacchi da parte di truppe alpine all'impervio Monte Forame, la sera del

2 settembre i V.A. del Cadore ebbero l'ordine dal "terribile" (parola cancellata nel manoscritto) magg.

Neri, comandante delle operazioni, di prendere il Forame o morire. Al

comando del capitano Celso Coletti ci accingemmo all'eroica impresa.

Tredici V.A. dei più volenterosi, comandati dalla medaglia d'oro Polla,

si mettevano in marcia per il Costone alto Forame, donde si doveva, di sorpresa, prendere la Punta Ovest

per liberarne il gruppo. Arrivati a destinazione, dopo un breve riposo, il valoroso Polla

ci diede ordine di prepararci per l'attacco. Levatemi le scarpe, mi metto in marcia con quattro volontari.

Erano le 2 di notte del 3 settembre e, protetti dall'oscurità, di balza in balza, di roccia in roccia,

ci portiamo a pochi metri dalle vedette nemiche seguiti da Polla con gli

altri volontari. Presi nuovi accordi a pochi passi dal nemico eravamo decisi di riuscire all'impresa o morire.

Io con i volontari Miot, Caldart, Zangrando e

Tabacchi, dovevamo dare il segnale dell'attacco a mezzo di fucilate e bombe;

Polla con i suoi doveva avvolgere, subito dopo l'allarme, con mossa rapida,

la punta. Ben disposti a morire, ma più che a morire a vincere, i Volontari attendono ad individuare bene

le vedette ed il covo dei nemici, sicuri di non essere disturbati. Due sentinelle sopra un grande masso a pochi

metri, ben armate, guardavano bene il passo, ma ecco che cinque volontari spiano, scrutando, ed appena le

vedono spianano il fucile: partono i colpi infallibili e le sentinelle rotolano nel burrone, vittime del

proprio dovere. Un lampo: 13 volontari comandati da Polla con rapidità

fulminea al grido di Savoia e Battisti, sono sopra gli altri 20 austriaci ed in un momento anche questi

sono finiti, anche loro vittime della causa austriaca che non ritornerà più. Così all'alba del 3 settembre

i Volontari Alpini cantano la loro canzone vittoriosa con un solo ferito. La mattina seguente il ten.

Polla fa la consegna della posizione e il gruppo dei valorosi, a gruppetti

di due, inizia il ritorno in sede contento del dovere compiuto per la Patria. Ma ecco che il nemico inizia

col tiro dei suoi cannoni e delle sue mitraglie un fuoco d'inferno sulla posizione perduta e lo continua

per giorni e giorni, martoriando le nostre truppe che dovevano lottare anche contro gli elementi avversi

del tempo; e così, la sera dell'8 settembre, i Volontari sono chiamati di rinforzo, e pronti al comando

del loro capit. Coletti si portano in posizione in attesa dell'urto

nemico che si prevedeva formidabile. Alle due di notte, sotto una tormenta indescrivibile di neve,

ecco le prime pattuglie nemiche di Kaiserjäger avanzarsi per l'attacco. Pronti i Volontari Alpini con

gli altri alpini a riceverli: una selva affiancata di baionette, pronti in tutto e per tutto. Cinque ore

di formidabile attacco, cinque ore di formidabile resistenza ed ecco, all'alba, una spianata di nemici

rasi al suolo. Sublimi i nostri soldati, in special modo un vecchio V.A.,

Umberto Soravia di Perarolo, che rimasto ferito gravemente ad una

spalla non volle abbandonare il posto di combattimento finché la vittoria non ci arrise».

© frontedolomitico.it Tutti i diritti riservati. | Design ispirato da: HTML5 UP

Nato il 27 luglio 1892 a Ponte nelle Alpi - Polpet (BL)

Morto il 9 settembre 1961 a Belluno

Decorazioni

Medaglia di Bronzo

Medaglia di Bronzo

Fu uno tra i primi cinque che raggiunsero la punta ovest del Forame, sorprendendo la vedetta e

distinguendosi in special modo, per avvedutezza ed ardimento, nella conquista della posizione.Monte Forame, 3 settembre 1916

Note biografiche (Archivio Franco Licini e Stefano Reolon)

Prima della guerra

Figlio di Giovanni e Pierina Mazzorana, Filippo Venzon nasce a Polpet, una frazione di Ponte nelle Alpi in provinca di Belluno. Raggiunta l'età matura, esercita dapprima la professione di fabbro, poi quella di scalpellino in una bottega di marmista. E' chiamato alla leva nel dicembre del 1912, ma dopo neanche due mesi viene riformato in seguito "a rassegna, con determinazione dell'Ospedale militare principale di Padova" e quindi congedato.La Grande Guerra

Nonostante ciò, nel giugno del 1915 lascia la sua attività per arruolarsi nel Corpo Volontari Alpini del Cadore. Fra il giugno ed il luglio dello stesso anno è già presente in zona di guerra, a Cima Sappada ed al Passo Cacciatori in alta Val Sesis, dove i Volontari hanno i primi contatti a fuoco col nemico. Viene quindi dislocato con la sua Compagnia ai Laghi d'Olbe dove rimane fino al giugno del 1916 quando viene trasferito verso Costa Zucco e la Val Visdende. Il 19 giugno fa parte di una pattuglia di 18 uomini inviata in ricognizione verso la Croda Nera. La marcia degli alpini è ostacolata dalla luce dei riflettori nemici che batte ad intervalli la zona da percorrere, tutta allo scoperto. Su terreno ripidissimo e sdrucciolevole, per non essere visti i volontari sono obbligati a procedere a balzi ed a carponi. Non tutti riescono a raggiungere le posizioni e, rimasti in 9, non possono tentare l'attacco alla cima limitandosi a distruggere un tratto di reticolato; il gruppo tenta l'assalto ad una baracca occupata da soldati ungheresi, ma le forze sono esigue e l'unica azione fattibile è il lancio di alcune bombe a mano. Per questa azione Filippo, assieme al gruppo di commilitoni, riceve comunque un Encomio Solenne.A metà agosto si trasferisce con la Compagnia verso il Passo Tre Croci, poi a Som Forca ed infine a Ponte Stombi nella zona del Monte Forame. Con un gruppo di 16 Volontari, il 29 agosto è impiegato per l'occupazione del primo Salto del Forame. I Volontari, con grida e lancio di bombe a mano, simulano un attacco in forze a tergo della postazione nemica generando scompiglio. Il nemico sconcertato si sbanda e la Fanteria, che segue, puಠoccupare la posizione con danni minimi facendo 120 prigionieri fra i quali 3 ufficiali. Sempre sul Forame, il 3 settembre partecipa ad un'ardita operazione per la conquista della Punta Ovest. Radunati sulla Cengia Superiore, Volontari Alpini ed alpinisti del 91° Fanteria formano quattro squadre. Alle 2 di notte il capitano Celso Coletti dà l'ordine di iniziare l'operazione. Cinque Volontari, tra i quali Filippo Venzon, si tolgono gli scarponi per non far rumore e salgono dal Salto Superiore sin quasi alla cima. Percorrono il versante Sud, il più difficile, e quello dal quale gli austriaci non si sarebbero mai aspettati l'attacco. «[...] Presi nuovi accordi a pochi passi dal nemico, eravamo decisi di riuscire nell'impresa o morire [...]» avrà modo di scrivere Filippo. I cinque devono dare il segnale d'attacco iniziando a sparare e lanciando bombe a mano; subito dopo il resto della squadra investirà la posizione di vetta. Arrivano vicini a due sentinelle che, appena imbracciati i fucili, vengono colpite dal fuoco dei Volontari e rotolano nel burrone. Come da accordi, giungono rapidi i compagni ed in breve tempo la Punta Ovest viene occupata. Gli austriaci reagiscono subito aprendo il fuoco, ma i Volontari respingono gli attaccanti uccidendone altri 12. L'operazione si è svolta rapidissima e gli alpini contano solo quattro feriti leggeri. Per i cinque della pattuglia di testa, fra i quali Filippo Venzon, viene proposta la medaglia d'argento, ma sarà loro concessa solo quella di bronzo.

3 settembre 1916: Filippo Venzon (a destra) e Giacomo Miot dopo la conquista della Punta Ovest del Forame

3 settembre 1916: Filippo Venzon (a destra) e Giacomo Miot dopo la conquista della Punta Ovest del Forame

Dopo le azioni sul Forame ed un meritato periodo di riposo, Filippo col resto della Compagnia è trasferito nella

zona del Monte Popera, alla Croda Rossa di Sesto, tra le Cavernette e Forcella U, a poca distanza dal Passo della

Sentinella. Le vie d'accesso sono ripidissime ed aspre, attrezzate con 400 metri di scale a corda, ed il ghiaccio

e la neve sono già presenti ad annunciare l’inverno che sarà fra i più terribili. Il 29 novembre, a Forcella U,

Filippo Venzon è ferito in più parti dalle schegge di un proiettile di bombarda che gli rimarranno conficcate

nelle gambe per tutta la vita. Ciò nonostante, nei primi mesi del 1917 è già di ritorno in linea coi Volontari.

Trova le postazioni sommerse dalla neve, ma lo spirito dei compagni è ben determinato a non lasciarsi sopraffare

né dalle avversità dell’ambiente né da nemico.

Anni dopo, nel settembre del 1930, un articolo de “Il Gazzettino” riporterà l’episodio narrato da una recluta

appena giunta in prima linea, e che vede Filippo Venzon come protagonista: «... Ricordo che la sera che giunsi

alla forcella, assieme agli ultimi Volontari arruolati, tutti diciassettenni, non c'era, nel baracchino, nessun

posto libero. L'affare era serio. Ci fu un Volontario di Belluno il quale, borbottando fra il sonno, si alzò,

prese su il suo pastrano e il suo sacco a pelo e indicandoci il suo posto rimasto vuoto, ci disse che ci si

riposasse. Se ne andò fuori e, tranquillamente, col badile, si scavò una buca nella neve e si addormentò

placidamente. Da allora, e per un pezzo, quella buca era diventata quello che i Volontari chiamavano il "tinèlo"

di Pippo. Perché quel Volontario, che ci aveva dato modo di dormire in quella prima nostra notte di trincea,

era proprio l'attuale scultore di via Feltre, Pippo Venzon ...».

Filippo rimane sulla Croda Rossa fino al 4 novembre del 1917 quando, anche il reparto dei Volontari del Cadore,

inizia il ripiegamento a seguito degli eventi di Caporetto. Per Auronzo gli alpini scendono verso Pieve di

Cadore da dove, obbedendo ad un ordine del Comando, vanno a presidiare alcune posizioni alla testata della

Valle Pra di Toro nell’intento di controllare l’avanzata austriaca proveniente dal Passo Mauria. Sono

organizzati alcuni “posti di corrispondenza” ed a Filippo tocca presidiare quello collocato sulla riva

del Piave al ponte di Vallesella. Per evitare l’accerchiamento, il giorno 8 i Volontari si ritirano e

l’indomani sono a Longarone dove riescono a sfuggire all’imboscata architettata dal tenente Rommel che,

al comando del suo battaglione da montagna, ha disceso dalla Valle del Vajont. Il 10 novembre i Volontari

alpini sono a Feltre ed il 14 arrivano a Montebelluna per riorganizzarsi.

A metà dicembre raggiungono l’Archeson, sul Monte Grappa, e l’8 gennaio del 1918 vengono riuniti a quello

che resta del battaglione del Volontari feltrini. Filippo non ha dimenticato il suo mestiere, e quando

succede che il suo compagno ed amico Attilio Pampanin muore disgraziatamente per lo scoppio anticipato

di una mina, gli scolpisce un piccolo monumento in pietra da collocare sulla tomba nel cimitero di Fietta,

a Paderno del Grappa. Il 26 maggio del 1918 il Reparto è trasferito in Valtellina ad occupare dapprima

le Pale Rosse, in zona Gran Zebrù, e poi verso il passo dello Stelvio dove finalmente viene raggiunto

dalla notizia della conroffensiva italiana sul Piave: la battaglia che mette fine alla guerra.

Il dopguerra

Filippo Venzon tornerà infine a Belluno riprendendo a lavorare la pietra ed il marmo. Collaborerà, tra l’altro, alla realizzazione del monumento ai caduti di Santa Giustina ed a quello celebrativo del 7° Reggimento Alpini presso la Caserma Salsa di Belluno. Dopo un periodo di lavoro trascorso in Etiopia negli anni trenta, interrotto a causa dello scoppio del secondo conflitto mondiale, Filippo tornerà alla sua Belluno dove, in seguito, sarà assunto presso il Genio Civile. Morirà nel 1961 all’età di 69 anni. Visita dei Volontari al Passo della Sentinella in data non precisata. Da sinistra: Isidoro Togino, Filippo Venzon e Gino Battisti.

Visita dei Volontari al Passo della Sentinella in data non precisata. Da sinistra: Isidoro Togino, Filippo Venzon e Gino Battisti.

Un Volontario Alpino racconta

(Lettera di Filippo Venzon inviata a Don Piero Zangrando, cappellano militare del Val Piave, in cui narra i giorni più ardui vissuti sul Monte Forame)Dopo parecchi e infruttuosi attacchi da parte di truppe alpine all'impervio Monte Forame, la sera del 2 settembre i V.A. del Cadore ebbero l'ordine dal "terribile" (parola cancellata nel manoscritto) magg. Neri, comandante delle operazioni, di prendere il Forame o morire. Al comando del capitano Celso Coletti ci accingemmo all'eroica impresa. Tredici V.A. dei più volenterosi, comandati dalla medaglia d'oro Polla, si mettevano in marcia per il Costone alto Forame, donde si doveva, di sorpresa, prendere la Punta Ovest per liberarne il gruppo. Arrivati a destinazione, dopo un breve riposo, il valoroso Polla ci diede ordine di prepararci per l'attacco. Levatemi le scarpe, mi metto in marcia con quattro volontari. Erano le 2 di notte del 3 settembre e, protetti dall'oscurità, di balza in balza, di roccia in roccia, ci portiamo a pochi metri dalle vedette nemiche seguiti da Polla con gli altri volontari. Presi nuovi accordi a pochi passi dal nemico eravamo decisi di riuscire all'impresa o morire. Io con i volontari Miot, Caldart, Zangrando e Tabacchi, dovevamo dare il segnale dell'attacco a mezzo di fucilate e bombe; Polla con i suoi doveva avvolgere, subito dopo l'allarme, con mossa rapida, la punta. Ben disposti a morire, ma più che a morire a vincere, i Volontari attendono ad individuare bene le vedette ed il covo dei nemici, sicuri di non essere disturbati. Due sentinelle sopra un grande masso a pochi metri, ben armate, guardavano bene il passo, ma ecco che cinque volontari spiano, scrutando, ed appena le vedono spianano il fucile: partono i colpi infallibili e le sentinelle rotolano nel burrone, vittime del proprio dovere. Un lampo: 13 volontari comandati da Polla con rapidità fulminea al grido di Savoia e Battisti, sono sopra gli altri 20 austriaci ed in un momento anche questi sono finiti, anche loro vittime della causa austriaca che non ritornerà più. Così all'alba del 3 settembre i Volontari Alpini cantano la loro canzone vittoriosa con un solo ferito. La mattina seguente il ten. Polla fa la consegna della posizione e il gruppo dei valorosi, a gruppetti di due, inizia il ritorno in sede contento del dovere compiuto per la Patria. Ma ecco che il nemico inizia col tiro dei suoi cannoni e delle sue mitraglie un fuoco d'inferno sulla posizione perduta e lo continua per giorni e giorni, martoriando le nostre truppe che dovevano lottare anche contro gli elementi avversi del tempo; e così, la sera dell'8 settembre, i Volontari sono chiamati di rinforzo, e pronti al comando del loro capit. Coletti si portano in posizione in attesa dell'urto nemico che si prevedeva formidabile. Alle due di notte, sotto una tormenta indescrivibile di neve, ecco le prime pattuglie nemiche di Kaiserjäger avanzarsi per l'attacco. Pronti i Volontari Alpini con gli altri alpini a riceverli: una selva affiancata di baionette, pronti in tutto e per tutto. Cinque ore di formidabile attacco, cinque ore di formidabile resistenza ed ecco, all'alba, una spianata di nemici rasi al suolo. Sublimi i nostri soldati, in special modo un vecchio V.A., Umberto Soravia di Perarolo, che rimasto ferito gravemente ad una spalla non volle abbandonare il posto di combattimento finché la vittoria non ci arrise».