Tazzer Umberto

Tazzer Umberto

Tenente

Tenente

7° Alpini, 267ª cp. battaglione Val Piave

7° Alpini, 267ª cp. battaglione Val Piave

Nato il 6 agosto 1894 a Rivamonte Agordino (BL)

Morto il 9 luglio 1951 a Catania

Decorazioni

Medaglia d'Argento

Medaglia d'Argento

In posizione difficilissima a ricevere aiuti, sotto ogni genere di offesa nemica, seppe rispondere

al comandante che lo invitava a resistere: "Signor maggiore, finchè sarò vivo la posizione

continuerà ad essere nostra".

Castelletto Tofana di Rozes, 11 luglio 1916

Note biografiche (Archivio Franco Licini)

Prima della guerra

Figlio di Giovanni Tazzer e Filomena Raffa, Umberto nasce a Rivamonte il 6 agosto del 1894. La sua

è una famiglia di origini Boeme che dopo la chiusura delle miniere d'argento di Kuttenberg,

l'attuale Kutnà Hora, era emigrata in cerca di nuove occasioni di lavoro. I suoi avi avevano

raggiunto la valle del Cordevole trovando occupazione negli stabilimenti della Valle Imperina, un

giacimento già coltivato fin dall'epoca romana per l'acido solforico e il rame estratti dalla

calcopirite e dalla pirite cuprifera. Fedeli alle loro tradizioni famigliari, fin dal 1880 molti

Tazzer[1] avevano frequentato la Scuola Mineraria di Agordo e nello stesso Istituto anche Umberto,

il 14 marzo del 1914, ottiene la qualifica professionale di Capo Minatore e Perito Minerario.

Chiamato a prestare il servizio militare di leva, il 10 novembre dello stesso anno raggiunge il

deposito del Battaglion «Belluno» e nell'imminenza della guerra, ai primi di maggio del 1915, viene

trattenuto alle armi.

La Grande Guerra

Dopo aver seguito un breve corso d'istruzione, il 7 novembre riceve la nomina

ad Aspirante Ufficiale ed il 21 febbraio del 1916, per decreto del Comando Supremo, è promosso

sottotenente di complemento e assegnato, per il periodo di prova, al 3° Alpini.

Destinato successivamente alla 267ª compagnia del battaglione «Val Piave», nel mese di giugno

Tazzer raggiunge il suo contingente nell'alta Val Costeana. Qui, agli ordini del maggiore Alberto

Neri, gli alpini hanno il compito di impegnare il più possibile gli austriaci nel tentativo di

alleggerire la pressione esercitata contro l'altopiano di Asiago.

Affiancati a quelli del «Belluno», nella notte tra il 10 e l'11 luglio 1916 gli alpini del

«Val Piave» assistono alla devastante esplosione della mina destinata a cancellare, una volta per

tutte, l'ostacolo costituito dalle postazioni austriache arroccate sulla cima del Castelletto della

Tofana. Il maggiore Neri è stato incaricato di coordinare le successive fasi che devono portare

alla conquista definitiva della roccaforte nemica ed ordina ad una pattuglia, condotta dal

sottotenente Pieri, di salire allo Scudo, un nido d'aquile piazzato sulle strapiombanti rocce della

Tofana che sovrastano il Castelletto. Oltrepassata quella posizione, la squadra ha il compito di

proseguire verso la testata del Camino dei Cappelli per calarsi quindi, a mezzo di corde, sulle

posizioni tenute dai kaiserjäger scampati allo sfacelo prodotto dalla mina.

Mentre Pieri procede nell'azione, i pochi uomini lasciati a presidiare lo Scudo sono raggiunti da

una squadra di rinforzo guidata dal sottotenente Tazzer che, salendo, ha provveduto alla

riattivazione della linea telefonica danneggiata dall'esplosione. Intanto, a valle, il maggiore

Neri è quanto mai preoccupato temendo, da un momento all'altro, una forte reazione da parte degli

austriaci. Impartisce quindi ai posti avanzati l'ordine di resistere a oltranza e dallo Scudo il

sottotenente Tazzer risponde al telefono dimostrando assoluta calma e determinazione: "Non dubiti

signor maggiore, finché sarò vivo, la posizione continuerà ad essere nostra". Umberto, infondo,

è solo un ragazzo di ventidue anni e per il sangue freddo dimostrato in quel cruciale momento,

merita l'attribuzione di una medaglia al valore.

Dopo aver sloggiato le ultime resistenze austriache dal Castelletto, avendo successivamente

provveduto al rafforzamento delle posizioni conquistate, assieme al suo reparto, nel mese di

ottobre, il sottotenente Tazzer viene trasferito sul Piccolo Lagazuoi. Lì stanno già operando i

minatori guidati da Cadorin e Malvezzi, gli stessi ufficiali che avevano precedentemente

predisposto la mina del Castelleto; ora alla Cengia Martini, in previsione dei rigidi mesi

invernali, i loro alpini sono impegnati in lavori di scavo per l'ingrottamento dei magazzini e

degli alloggiamenti.

Tazzer, in qualità di perito minerario, viene affiancato ai suoi colleghi con il compito di

dirigere anch'egli una squadra di minatori. Sulla Cengia i lavori di perforazione sono nel

frattempo aumentati di numero e difficoltà anche perché, dal mese di dicembre, è iniziato lo scavo

di tre nuove gallerie destinate a rinforzare le linee difensive e la preparazione di una mina

diretta contro le difese austriache di quota 2.668, nei pressi della cima del Piccolo Lagazuoi

(Anticima).

L'inverno tra il 1916 ed il 1917 si annuncia particolarmente nevoso; i primi fiocchi sono già

caduti nel mese di ottobre e ora, a dicembre, la Val Costerna, da Cortina al Falzarego, è

completamente sepolta dalla neve. Non per questo, comunque, i lavori dall'una parte e dall'altra

parte del fronte vengono interrotti. La guerra sotterranea prosegue ed il 19 gennaio il maggiore

Martini, avendo ormai la certezza che l'avversario sta scavando nella roccia una galleria per

minare la Cengia, espone al comandante del settore la necessità di provvedere alla preparazione di

una contromina. Nonostante il tentativo di intercettare la galleria dei kaiserjäger, il 14 gennaio

avviene l'esplosione, ma anche questa volta, come in un precedente tentativo, i danni causati alla

roccaforte degli alpini sono pressoché trascurabili.

Da parte italiana i lavori proseguono per approntare altri alloggiamenti, depositi di materiale,

postazioni d'artiglieria e nidi di mitragliatrice, senza trascurare il lavoro principale: lo scavo

della galleria e della camera di scoppio a quota 2.668.

Le opere affidate ai minatori sono numerose e impegnative e la loro esecuzione viene quindi

suddivisa tra diverse squadre alle dipendenze dei tenenti Malvezzi, Cadorin, Tazzer, Maraviglia e

Testore. Le rocce del Piccolo Lagazuoi sono attraversate da un aggrovigliato sistema di trafori che

supererà, alla fine dei lavori, la lunghezza di 1.200 metri.

Nel frattempo, il 22 maggio, gli austriaci hanno fatto saltare contro la Cengia una terza carica, ma gli

alpini sono rimasti ancora padroni del tanto conteso davanzale roccioso. Subito dopo lo scoppio, gli

italiani hanno pensato addirittura di beffare gli avversari facendo suonare la fanfara del «Val Chisone»,

dimostrando in quel modo che anche quell'esplosione li ha lasciati del tutto indenni e indifferenti.

Cinque mesi dopo l'inizio dei lavori, la camera di scoppio sotto quota 2.668 viene infine caricata con

33 tonnellate di esplosivo. Alle 21.50 del 20 giugno il tenente Malvezzi agisce sugli inneschi e con un

immenso boato le rocce si squarciano.

Quella deflagrazione rappresenta l'ultimo atto dei battaglioni «Belluno» e «Val Chisone» sulle Dolomiti.

Ai primi di luglio i loro reparti vengono trasferiti sul fronte dell'Isonzo. A presidiare la Cengia

restano gli alpini del XII Gruppo formato dai battaglioni «Pallanza», «Monte Granero», «Moncenisio» e

«Val Pellice» agli ordini del colonnello Boccalandro. Nel dare le consegne, il 24 giugno il maggiore

Martini esorta il capitano Robecchi, il comandante del Monte Granero, a proseguire con i lavori di

contromina in quanto è ormai certo che gli austriaci stiano preparando una quarta esplosione. A dirigere

i lavori lascia a disposizione del XII Gruppo l'ormai esperto tenente Tazzer che in quel momento è

impegnato nel prolungamento della galleria dell'Anfiteatro.

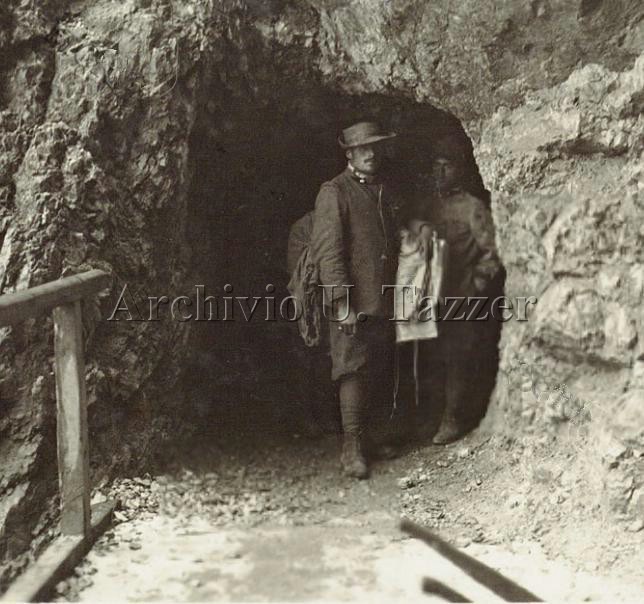

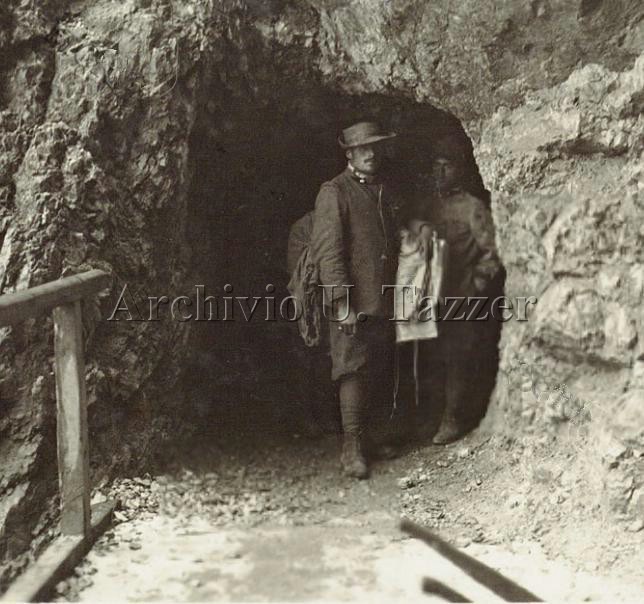

Umberto Tazzer in galleria

Umberto Tazzer in galleria

Il tenente Renzo Boccardi in quei giorni annota nel suo diario:

15 settembre 1917

Dobbiamo lasciare l'accampamento di Pec di Palù, ove eravamo a riposo, per ritornare sulla Cengia del

Lagazuoi, membra di roccia, volontà di roccia, muscoli di roccia: aspra, dolce, ferrigna Cengia.

Antonioli segnala il pericolo di un'esplosione di mina e concomitanti attacchi e sollecita il comando di

presidio per ottenere rinforzi; mi mandano lassù con quindici uomini. Alla Cengia non troviamo nulla di

nuovo, ma in tutti una nervosa preoccupazione e un'ansia morbosa: si sono udite diverse cariche di mina,

sempre più vicine e frequenti, sotto il "Sasso Bucato" e anche sotto "Port Arthur". Quota 2.350 ha

cannoneggiato tutto il giorno e mezza distrutta la trinceretta; ora, il silenzio è completo; ma 'sta

notte? Continua il nervosismo; un disertore avrebbe detto che la Cengia deve saltare il 20 settembre;

pare che Spimola - che è osservatore alla quota 2.350 - abbia segnalato feritoie e sbocchi di mine sopra

l'Anfiteatro. Tazzer, che venne da noi la sera, esclude ogni pericolo.

Nonostante i tentativi di intercettare le gallerie austriache, alle 10:18 del 16 settembre scoppiarono

due mine che buttano all'aria più di cinquemila metri cubi di roccia nella parte centrale della Cengia.

Ancora Renzo Boccardi, nel suo diario, descrive l'accaduto:

16 settembre 1917 Domenica - Ore 10.18

Sono sceso da pochi minuti dalla quota 2.668, dove ho parlato col capitano Robecchi e con Tazzer. Incontro

Bordoni sulla soglia della mensa ... un enorme scoppio che fa sobbalzare tutta la montagna ci assorda, ci

rovescia dentro la saletta della mensa [...] E gli uomini che si trovano nella galleria? Non sappiamo

ancora nulla di quel che può essere successo. Anche Robecchi e Tazzer s'informano sulla sorte di quei

soldati e dei macchinari che avevano con loro. Poi, finalmente, un uomo irriconoscibile uscì da uno

scarico della galleria e portò la buona notizia: erano tutti salvi!

17 settembre 1917

Sono di nuovo a Pec di Palù. Vedo la cengia avvolta ancora da una nuvola giallastra speronare gigantesca

un gran celo azzurro: lo "Stria" artiglia dei corimbi d'oro. Gli austriaci con la mina hanno solo

aumentato, suggerisce sorniona l'anima che riposa, il territorio redento rovesciandocene addosso di

quello ancor da redimere. Anche se l'intenzione non era proprio quella!

In quei giorni i minatori di Tazzer sono al lavoro per insidiare nuovamente le posizioni nemiche di quota

2.668 con una seconda mina da far esplodere proprio sotto i piedi degli austriaci e hanno ormai completato

la camera di scoppio, ma gli eventi sul fronte isontino stanno precipitando ed il 30 ottobre agli alpini

delle Dolomiti giunge l'ordine di abbandonare le posizioni.

Appena il tempo di riordinare le idee e raccogliere quanto più materiale possibile e tre giorni più tardi

gli alpini lasciano la Val Costeana, scendono a San Vito di Cadore ed il 4 novembre sono trasportati con

autocarri a Fener sulla linea del Piave.

Il tenente Tazzer resta aggregato al battaglione «Val Pellice» mandato ad opporre resistenza alla testa

del ponte di Vidor per proteggere il deflusso dei reparti italiani che attraversano il Piave. E' un

incarico temporaneo, ma alla fine, in quell'operazione, il battaglione ha perso quasi tutto il suo

materiale. Viene quindi inviato a ricomporsi ai Castelli di Asolo dove ad attenderlo vi é il comandante

Alberto Neri che, nei frattempo, ha ottenuto la promozione a tenente colonnello. Il 18 novembre gli

alpini del «Val Pellice» si portano alle pendici del Monte Tomba a rinforzo della linea tenuta dal 92° fanteria.

Appena giunta, la 224ª compagnia viene lanciata nel tentativo di contenere un potente attacco, mentre la 225ª prende

posizione sotto la cresta del Monfenera, la pendice orientale del Grappa affacciata alla conca di Alano di Piave. In

quel punto le difese sono posticce, i reticolati incompleti, i trinceramenti appena accennati. Gli alpini lavorano

tutta la notte ma alle 5 di mattina del 19 novembre, un gruppo d'assalto del 6° Cacciatori Prussiani, forte di 200

uomini, attacca violentemente con bombe a mano proprio nel punto dove le compagnie alpine hanno minor copertura. La

linea rischia di cedere ed inoltre il nemico sta aggirando le posizioni per attaccare alle spalle. Verso le 7 inizia

un furioso bombardamento e gli alpini, spinti dalla disperazione, si lanciano al contrattacco. I Prussiani sono

sorpresi e disorientati e sono costretti ad abbandonare disordinatamente le loro posizioni lasciando in mano

italiana 30 prigionieri e 2 mitragliatrici leggere; sconcertati dalla foga degli alpini, per molti giorni i

Prussiani non rimetteranno piede sul Monfenera. In quel punto a proteggere il «Val Pellice» non v'era nessun altro

reparto e se il nemico avesse aperto una falla, avrebbe potuto dilagare sul retro di tutto lo schieramento e

scendere verso Cavaso e la pianura.

Tra le decorazioni distribuite in quelle epiche giornate, la medaglia di bronzo concessa al tenente Umberto Tazzer

riporta la seguente motivazione:

"Bell'esempio di sprezzo del pericolo, si slanciava tra i primi al contrattacco, trascinando i dipendenti alla

conquista di alcuni tratti di trincea." Monte Monfenera, 18-19 novembre 1917

Era nevicato in quei giorni e la coltre bianca si era fatta scura per lo scoppio delle innumerevoli bombe, per gli

scavi delle trincee e il calpestio degli uomini: la "neve nera del Monfenera" era ben visibile anche da lontano. La

montagna sarebbe caduta per tre volte nelle mani del nemico e per tre volte sarebbe stata riconquistata alla

baionetta.

Alle ore 12 del 4 novembre 1918 il generale Diaz, capo di stato maggiore dell'esercito italiano proclama: " ... I

resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che

avevano disceso con orgogliosa sicurezza ...".

Il dopoguerra

La guerra è finita ed Umberto Tazzer si trasferisce in Sicilia

assunto come esperto in esplosivi dall'E.S.E., l'Ente Siciliano di Elettricità.

A Riesi conosce Eugenia, o meglio Giustina come la chiamano tutti, a ricordo di suo padre venuto a mancare quando

lei aveva solo sei mesi. Una ventina d'anni prima Giusto era arrivato in Sicilia proveniente anch'egli dall'Agordino

e, guarda caso, portava lo stesso cognome di Umberto: Tazzer. Un lontano parente? Desideroso di conoscere qualcun

altro col suo stesso cognome, Umberto era quindi andato a far visita a Giustina e ... colpo di fulmine ... i due

mettono su famiglia. Nel 1921 vede la luce il loro primogenito Roberto e dopo quattro anni viene al mondo anche

Giovanni.

Il 15 dicembre del 1926 il tenente Umberto Tazzer è promosso al grado di capitano ed è messo a disposizione del

Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale come addetto all'inquadramento delle unità

delle Camice Nere mobilitate per l'Africa Orientale.

La Milizia Volontaria era stata istituita "al servizio di Dio e della Patria" già nel febbraio del 1923, ma i suoi

reparti entrano in azione solo nel 1935 durante il conflitto con l'Etiopia.

Ormai quarantatreenne, anche il capitano Tazzer parte per l'Africa Orientale Italiana. Gli è stato affidato il

comando della 1ª compagnia appartenente al 173° battaglione, la "Legione Salso" con sede a Caltanisetta. Il 20

dicembre del 1937 sale a bordo del piroscafo "Calabria" e dieci giorni più tardi sbarca al porto di Massaua.

Raggiunge quindi Mescenti, la sede del presidio, dove riceve l'ordine di raggiungere col suo reparto la località di

Selselimà oltre le sponde del Nilo Azzurro. E' la stagione delle piogge e le piste, specialmente dalle parti di

Bahar-Dar, sono pressoché impraticabili. Anche i guadi sul Nilo Azzurro sono travolti dalla piena e la traversata si

compie, a turno, utilizzano uno zatterone. Ciò nonostante, il trasferimento dei reparti avviene in poco più di

ventiquattro ore e a Selselimà, su un'altura a poche decine di metri dal grande fiume, viene eretto un accampamento

protetto da un basso muro di sassi ed un recinto di reticolati. La compagnia ha dato il cambio a un contingente di

ascari assumendo il compito di ricostruire e proteggere i guadi sulla via del Goggiam.

Ai primi di ottobre del 1938, cessata la stagione delle grandi piogge, molti uomini soffrono di malaria e la 1ª

compagnia del capitano Tazzer venne mandata a presidiare l'approdo meridionale del lago Tana, a Bahar Dar, in attesa

di essere smobilitata. Un mese più tardi, il 25 novembre, il reparto rientra in Italia.

L'anno successivo Tazzer ottiene la promozione a maggiore ed il 17 dicembre, in previsione di destinarlo in terra

libica, è richiamato alle armi.

La Seconda Guerra Mondiale

Il 1° di ottobre del 1940 parte in aereo e il giorno stesso atterra in prossimità di

Berta. Dal distretto di Bengasi lo inviano al 33° reggimento Guardie alla Frontiera, nel settore di Tripoli ovest,

dove rimane fino al 10 dicembre. Viene quindi assegnato al 70° reggimento fanteria della Brigata "Ancona" inquadrata

nella Divisione "Sirte" operante nella piazzaforte di Tobruk.

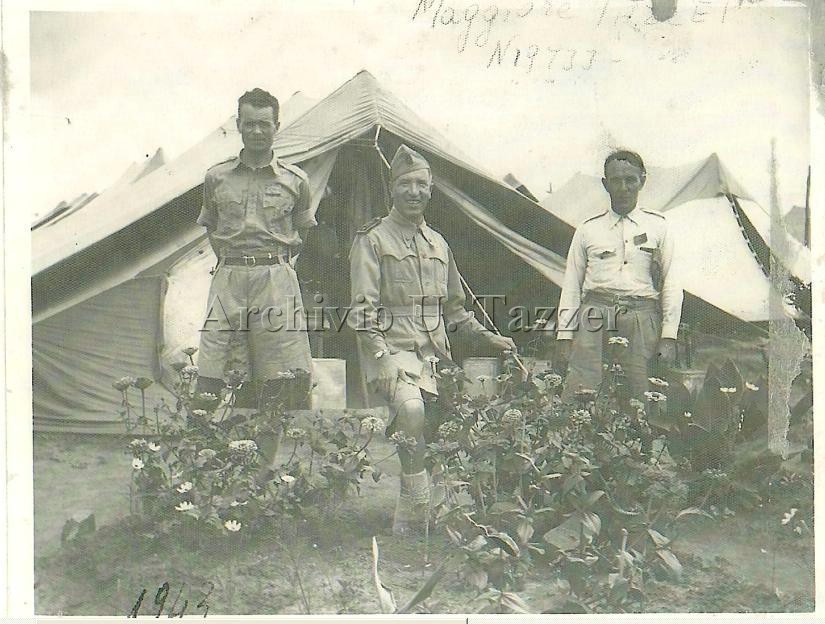

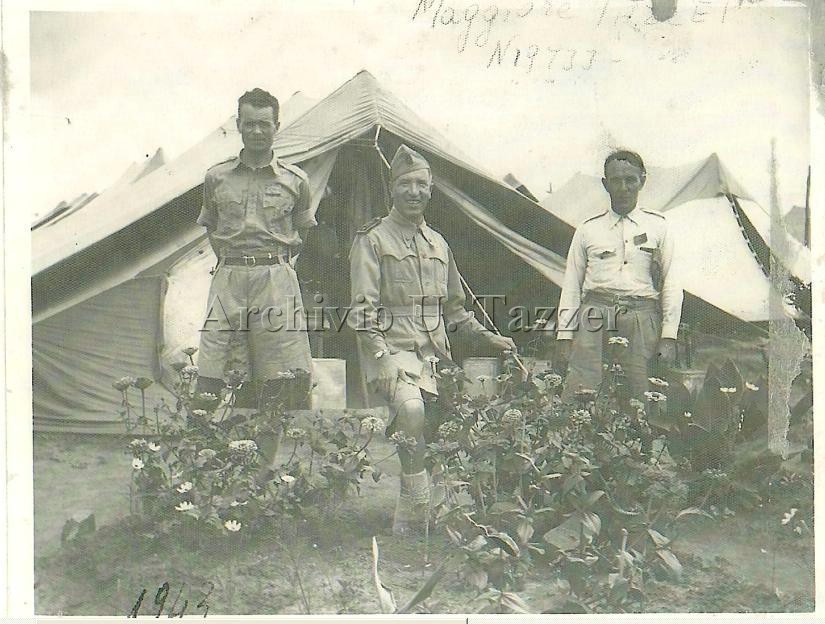

Umberto Tazzer (al centro)

Umberto Tazzer (al centro)

Tre mesi prima aveva avuto inizio l'offensiva militare italiana in Egitto ed in tre giorni era stata conquistata

Sollum, una cittadina situata nei pressi del confine con la Cirenaica nella Libia orientale. Gli Italiani erano

riusciti ad avanzare sino a Sid el Barrani e tutto sembrava andare per il verso giusto. Gli inglesi si stavano però

preparando, e dopo aver fatto confluire in Africa consistenti rinforzi, l'8 dicembre avevano sferrato una poderosa

offensiva penetrando in profondità, proprio nel cuore della Cirenaica. In un solo giorno riescono a sfondare le

linee italiane e le sette divisioni del generale Graziani non sono in grado di contrastare l'urto delle due

divisioni inglesi, la 4ª indiana e la 7ª corazzata, guidate dal generale Archibald Percival Wavell.

Per le truppe italiane la sorpresa è totale e tutto lo schieramento viene messo in seria difficoltà e costretto alla

ritirata. In soli quattro giorni di combattimento vengono distrutte quattro divisioni italiane mentre i britannici

perdono solo 624 uomini. Gli ultimi difensori italiani rimasti in Egitto bloccano ancora per un po' le truppe

britanniche a Sollum, ma ben presto devono anch'essi retrocedere. Rinforzati dalla 6ª divisione australiana, il 3

gennaio del 1941 gli inglesi attaccano Badia le cui difese sono facilmente sfondate grazie all'impiego di carri

armati ben più efficienti di quelli italiani.

Quando il maggiore Tazzer giunge a Tobruk, i primi contingenti britannici hanno già preso contatto con i difensori

della piazzaforte dove Graziani può contare su 25.000 uomini, 220 cannoni ed una settantina di carri armati. I

cannoni inglesi da 88 millimetri hanno una gittata ben maggiore di quelli italiani ed i carri armati britannici

hanno facilmente la meglio sulle "scatole di sardine" che cercano, pur valorosamente, di contrastarli. Nonostante il

coraggio di ogni singolo combattente, l'armata italiana viene facilmente travolta e tra il 21 ed il 23 gennaio del

1941 le truppe inglesi e australiane conquistano Tobruk. In quei giorni gli italiani conteranno cinquemila morti e

centotrentamila prigionieri. Tra questi ultimi c'é anche il maggiore Tazzer che, come gli altri, è inviato nelle

retrovie in attesa di essere internato in un campo di prigionia.

La prigionia

La truppa ed i sottufficiali vengono ammassati alla periferia di Tobruk per essere avviati in Sud Africa, per la

maggior parte a Zonderwater; gli ufficiali, separati dai loro uomini, vengono destinati ai campi di prigionia del

Kenia e dell'India. Una colonna di camion li trasporta verso est, lungo la costa del Mediterraneo, giungendo in fine

ad un accampamento allestito alla periferia di Alessandria d'Egitto. Come gli altri, anche Umberto è fatto spogliare

completamente e dopo la doccia viene sottoposto a completa depilazione e disinfezione; il vestiario è gettato in

forni a vapore per eliminare pidocchi e zecche. A ciascuno venne quindi assegnato un numero ed al maggiore Tazzer

tocca il 19733 che lo identifica come POW: "prisoner of war".

Nei pressi del canale di Suez i prigionieri vengono caricati su piroscafi che, dirigendosi a sud, solcano le acque

del Mar Rosso. Transitano davanti alle coste dell'Eritrea, sostano ad Aden nello Yemen e quindi, in dieci lunghi

giorni, attraversano l'Oceano Indiano approdando in fine a Bombay, in India. In treno i prigionieri sono quindi

trasportati a Bangalore. Inquadrati e scortati da guardie indiane, attraversano un doppio cancello di legno e filo

spinato ed entrano in un accampamento predisposto per accogliere fino a 1500 prigionieri. Sistemati due per ciascuna

tenda, gli ufficiali italiani dispongono le loro poche cose sulle brande da campo, l'unico pezzo d'arredamento a

loro disposizione.

Umberto Tazzer (in bianco)

Umberto Tazzer (in bianco)

A Bangalore Umberto Tazzer rimane per 2 anni, fino al 28 marzo del 1942 quando, assieme ad altri, viene fatto salire

sul treno che, prendendo la via del nord, lo porta ai piedi delle montagne più alte del mondo, nella valle del

Kangra, sotto i passi Talar e Ciott, nel settore occidentale dell'Himalaya. Lì, in un'area di 10 chilometri

quadrati, sono stati allestiti sei campi destinati ad ospitare fino a 10.000 prigionieri. A quella vasta pendice

pietrosa, fitta di baracche e reticolati, hanno dato il nome di Yol, lo steso del povero villaggio che sorge nelle

vicinanze.

Il maggiore Tazzer viene destinato al campo 26 riservato agli ufficiali di grado superiore. Gli altri campi sono

distinti dai numeri 25, 27 e 28; il 4 ospita soldati e sott'ufficiali; il 250 è stato attrezzato come area di

smaltimento. Ciascun campo è diviso in 5 Wings (ali) distinte da un numero e da una lettera. «Camp 26 - Wing 5/C -

YOL - India» diviene così il nuovo indirizzo di Umberto. Come ufficiale superiore gli assegnano una stanzetta di 3

metri per 5, mentre agli altri tocca invece una camerata a 6 posti: è un piccolo privilegio di rango, ma è davvero

una ben magra consolazione! A risollevare lo spirito dei prigionieri non basta neppure il fatto che a Yol l'aria è

piuttosto salubre, il clima temperato, l'inverno breve e che vi siano abbondanza d'acqua e buona frutta. Per rompere

la monotonia dei giorni che scorrono sempre uguali i prigionieri si dedicano a varie faccende: scrivono, magari sul

retro di un'etichetta recuperata dalle latte di cucina, disegnano e dipingono, qualcuno scolpisce un pezzo di legno

o una pietra, non di rado producendo vere e proprie opere d'arte. Si dedicano allo sport, costruiscono campi da

calcio, per la pallacanestro e per il gioco delle bocce.

Qualcuno costruisce uno strumento musicale e suona, altri recitano poesie e commedie; viene organizzata una

compagnia teatrale. Gli inglesi lasciano fare ed anzi, per tener impegnati i prigionieri li facilitano

nell'intraprendere qualunque iniziativa che mantenga tranquilla la situazione. Vengono perfino concesse passeggiate

nei dintorni del campo, dapprima brevi e controllate a vista dalle guardie indiane, più tardi addirittura vere e

proprie spedizioni esplorative verso i massicci himalayani[2].

Umberto Tazzer trascorre in quel campo quattro lunghi anni quando, finalmente liberato, all'inizio di aprile del

1946 lascia le baracche di Yol per raggiungere la stazione di Nagrota. In treno parte alla volta del porto di Bombay

dove lo attende un piroscafo che, in venti giorni, lo riporta in Italia. Il 26 aprile del 1946 sbarca al porto di

Napoli. Ha offerto alla Patria ben dodici anni della sua vita ed ora viene finalmente congedato col grado di tenente

colonnello degli alpini.

Il secondo dopoguerra

Altri impegni adesso lo attendono: all'età di 52 anni deve ricominciare tutto daccapo, rifarsi una vita, riprendere

il lavoro per mantenere moglie e figli. Si trasferisce quindi a Catania e l'Ente Siciliano di Elettricità lo

riassume impiegandolo nella costruzione della diga dell'Ancipa, nei pressi di Troina.

Nel luglio del 1951, pur trovandosi in quel momento in ferie, viene chiamato d'urgenza al cantiere dove una frana ha

sepolto alcuni operai. Tazzer accorre prontamente e resosi conto dell'accaduto, partecipa egli stesso alle

operazioni di soccorso, ma il crollo di un altro tratto di terreno lo investe lesionandogli la colonna vertebrale.

Trasportato all'ospedale di Catania, muore il 9 luglio del 1951.

Note

[1] Anno scolastico 1885-86: Tazzer Emilio (diventa Direttore dello stabilimento di Valle Imperina); 1888-89:

Tazzer Giuseppe; 1891-92: Tazzer Attilio e Tazzer Primo; 1912-13: Tazzer Attilio e Tazzer Umberto; 1916-17:

Tazzer Fedele; 1949-50: Tazzer Antonio.

[2] "YOL Prigioniero in Himalaya" - Benardelli Mainardo - Grafica Esse Zeta editore

(Particolari ringraziamenti vanno a Umberto Tazzer - omonimo nipote del colonnello - ed a tutta la sua famiglia per le preziose informazioni e le fotografie che ci hanno permesso di ricostruire la storia di questa nobile vita.)

© frontedolomitico.it Tutti i diritti riservati. | Design ispirato da: HTML5 UP

Nato il 6 agosto 1894 a Rivamonte Agordino (BL)

Morto il 9 luglio 1951 a Catania

Decorazioni

Medaglia d'Argento

Medaglia d'Argento

In posizione difficilissima a ricevere aiuti, sotto ogni genere di offesa nemica, seppe rispondere

al comandante che lo invitava a resistere: "Signor maggiore, finchè sarò vivo la posizione

continuerà ad essere nostra".Castelletto Tofana di Rozes, 11 luglio 1916

Note biografiche (Archivio Franco Licini)

Prima della guerra

Figlio di Giovanni Tazzer e Filomena Raffa, Umberto nasce a Rivamonte il 6 agosto del 1894. La sua è una famiglia di origini Boeme che dopo la chiusura delle miniere d'argento di Kuttenberg, l'attuale Kutnà Hora, era emigrata in cerca di nuove occasioni di lavoro. I suoi avi avevano raggiunto la valle del Cordevole trovando occupazione negli stabilimenti della Valle Imperina, un giacimento già coltivato fin dall'epoca romana per l'acido solforico e il rame estratti dalla calcopirite e dalla pirite cuprifera. Fedeli alle loro tradizioni famigliari, fin dal 1880 molti Tazzer[1] avevano frequentato la Scuola Mineraria di Agordo e nello stesso Istituto anche Umberto, il 14 marzo del 1914, ottiene la qualifica professionale di Capo Minatore e Perito Minerario.Chiamato a prestare il servizio militare di leva, il 10 novembre dello stesso anno raggiunge il deposito del Battaglion «Belluno» e nell'imminenza della guerra, ai primi di maggio del 1915, viene trattenuto alle armi.

La Grande Guerra

Dopo aver seguito un breve corso d'istruzione, il 7 novembre riceve la nomina ad Aspirante Ufficiale ed il 21 febbraio del 1916, per decreto del Comando Supremo, è promosso sottotenente di complemento e assegnato, per il periodo di prova, al 3° Alpini.Destinato successivamente alla 267ª compagnia del battaglione «Val Piave», nel mese di giugno Tazzer raggiunge il suo contingente nell'alta Val Costeana. Qui, agli ordini del maggiore Alberto Neri, gli alpini hanno il compito di impegnare il più possibile gli austriaci nel tentativo di alleggerire la pressione esercitata contro l'altopiano di Asiago. Affiancati a quelli del «Belluno», nella notte tra il 10 e l'11 luglio 1916 gli alpini del «Val Piave» assistono alla devastante esplosione della mina destinata a cancellare, una volta per tutte, l'ostacolo costituito dalle postazioni austriache arroccate sulla cima del Castelletto della Tofana. Il maggiore Neri è stato incaricato di coordinare le successive fasi che devono portare alla conquista definitiva della roccaforte nemica ed ordina ad una pattuglia, condotta dal sottotenente Pieri, di salire allo Scudo, un nido d'aquile piazzato sulle strapiombanti rocce della Tofana che sovrastano il Castelletto. Oltrepassata quella posizione, la squadra ha il compito di proseguire verso la testata del Camino dei Cappelli per calarsi quindi, a mezzo di corde, sulle posizioni tenute dai kaiserjäger scampati allo sfacelo prodotto dalla mina. Mentre Pieri procede nell'azione, i pochi uomini lasciati a presidiare lo Scudo sono raggiunti da una squadra di rinforzo guidata dal sottotenente Tazzer che, salendo, ha provveduto alla riattivazione della linea telefonica danneggiata dall'esplosione. Intanto, a valle, il maggiore Neri è quanto mai preoccupato temendo, da un momento all'altro, una forte reazione da parte degli austriaci. Impartisce quindi ai posti avanzati l'ordine di resistere a oltranza e dallo Scudo il sottotenente Tazzer risponde al telefono dimostrando assoluta calma e determinazione: "Non dubiti signor maggiore, finché sarò vivo, la posizione continuerà ad essere nostra". Umberto, infondo, è solo un ragazzo di ventidue anni e per il sangue freddo dimostrato in quel cruciale momento, merita l'attribuzione di una medaglia al valore. Dopo aver sloggiato le ultime resistenze austriache dal Castelletto, avendo successivamente provveduto al rafforzamento delle posizioni conquistate, assieme al suo reparto, nel mese di ottobre, il sottotenente Tazzer viene trasferito sul Piccolo Lagazuoi. Lì stanno già operando i minatori guidati da Cadorin e Malvezzi, gli stessi ufficiali che avevano precedentemente predisposto la mina del Castelleto; ora alla Cengia Martini, in previsione dei rigidi mesi invernali, i loro alpini sono impegnati in lavori di scavo per l'ingrottamento dei magazzini e degli alloggiamenti. Tazzer, in qualità di perito minerario, viene affiancato ai suoi colleghi con il compito di dirigere anch'egli una squadra di minatori. Sulla Cengia i lavori di perforazione sono nel frattempo aumentati di numero e difficoltà anche perché, dal mese di dicembre, è iniziato lo scavo di tre nuove gallerie destinate a rinforzare le linee difensive e la preparazione di una mina diretta contro le difese austriache di quota 2.668, nei pressi della cima del Piccolo Lagazuoi (Anticima). L'inverno tra il 1916 ed il 1917 si annuncia particolarmente nevoso; i primi fiocchi sono già caduti nel mese di ottobre e ora, a dicembre, la Val Costerna, da Cortina al Falzarego, è completamente sepolta dalla neve. Non per questo, comunque, i lavori dall'una parte e dall'altra parte del fronte vengono interrotti. La guerra sotterranea prosegue ed il 19 gennaio il maggiore Martini, avendo ormai la certezza che l'avversario sta scavando nella roccia una galleria per minare la Cengia, espone al comandante del settore la necessità di provvedere alla preparazione di una contromina. Nonostante il tentativo di intercettare la galleria dei kaiserjäger, il 14 gennaio avviene l'esplosione, ma anche questa volta, come in un precedente tentativo, i danni causati alla roccaforte degli alpini sono pressoché trascurabili.

Da parte italiana i lavori proseguono per approntare altri alloggiamenti, depositi di materiale, postazioni d'artiglieria e nidi di mitragliatrice, senza trascurare il lavoro principale: lo scavo della galleria e della camera di scoppio a quota 2.668. Le opere affidate ai minatori sono numerose e impegnative e la loro esecuzione viene quindi suddivisa tra diverse squadre alle dipendenze dei tenenti Malvezzi, Cadorin, Tazzer, Maraviglia e Testore. Le rocce del Piccolo Lagazuoi sono attraversate da un aggrovigliato sistema di trafori che supererà, alla fine dei lavori, la lunghezza di 1.200 metri. Nel frattempo, il 22 maggio, gli austriaci hanno fatto saltare contro la Cengia una terza carica, ma gli alpini sono rimasti ancora padroni del tanto conteso davanzale roccioso. Subito dopo lo scoppio, gli italiani hanno pensato addirittura di beffare gli avversari facendo suonare la fanfara del «Val Chisone», dimostrando in quel modo che anche quell'esplosione li ha lasciati del tutto indenni e indifferenti. Cinque mesi dopo l'inizio dei lavori, la camera di scoppio sotto quota 2.668 viene infine caricata con 33 tonnellate di esplosivo. Alle 21.50 del 20 giugno il tenente Malvezzi agisce sugli inneschi e con un immenso boato le rocce si squarciano. Quella deflagrazione rappresenta l'ultimo atto dei battaglioni «Belluno» e «Val Chisone» sulle Dolomiti. Ai primi di luglio i loro reparti vengono trasferiti sul fronte dell'Isonzo. A presidiare la Cengia restano gli alpini del XII Gruppo formato dai battaglioni «Pallanza», «Monte Granero», «Moncenisio» e «Val Pellice» agli ordini del colonnello Boccalandro. Nel dare le consegne, il 24 giugno il maggiore Martini esorta il capitano Robecchi, il comandante del Monte Granero, a proseguire con i lavori di contromina in quanto è ormai certo che gli austriaci stiano preparando una quarta esplosione. A dirigere i lavori lascia a disposizione del XII Gruppo l'ormai esperto tenente Tazzer che in quel momento è impegnato nel prolungamento della galleria dell'Anfiteatro.

Umberto Tazzer in galleria

Umberto Tazzer in galleria

Il tenente Renzo Boccardi in quei giorni annota nel suo diario:

15 settembre 1917

Dobbiamo lasciare l'accampamento di Pec di Palù, ove eravamo a riposo, per ritornare sulla Cengia del Lagazuoi, membra di roccia, volontà di roccia, muscoli di roccia: aspra, dolce, ferrigna Cengia. Antonioli segnala il pericolo di un'esplosione di mina e concomitanti attacchi e sollecita il comando di presidio per ottenere rinforzi; mi mandano lassù con quindici uomini. Alla Cengia non troviamo nulla di nuovo, ma in tutti una nervosa preoccupazione e un'ansia morbosa: si sono udite diverse cariche di mina, sempre più vicine e frequenti, sotto il "Sasso Bucato" e anche sotto "Port Arthur". Quota 2.350 ha cannoneggiato tutto il giorno e mezza distrutta la trinceretta; ora, il silenzio è completo; ma 'sta notte? Continua il nervosismo; un disertore avrebbe detto che la Cengia deve saltare il 20 settembre; pare che Spimola - che è osservatore alla quota 2.350 - abbia segnalato feritoie e sbocchi di mine sopra l'Anfiteatro. Tazzer, che venne da noi la sera, esclude ogni pericolo.

Nonostante i tentativi di intercettare le gallerie austriache, alle 10:18 del 16 settembre scoppiarono due mine che buttano all'aria più di cinquemila metri cubi di roccia nella parte centrale della Cengia. Ancora Renzo Boccardi, nel suo diario, descrive l'accaduto:

16 settembre 1917 Domenica - Ore 10.18

Sono sceso da pochi minuti dalla quota 2.668, dove ho parlato col capitano Robecchi e con Tazzer. Incontro Bordoni sulla soglia della mensa ... un enorme scoppio che fa sobbalzare tutta la montagna ci assorda, ci rovescia dentro la saletta della mensa [...] E gli uomini che si trovano nella galleria? Non sappiamo ancora nulla di quel che può essere successo. Anche Robecchi e Tazzer s'informano sulla sorte di quei soldati e dei macchinari che avevano con loro. Poi, finalmente, un uomo irriconoscibile uscì da uno scarico della galleria e portò la buona notizia: erano tutti salvi!

17 settembre 1917

Sono di nuovo a Pec di Palù. Vedo la cengia avvolta ancora da una nuvola giallastra speronare gigantesca un gran celo azzurro: lo "Stria" artiglia dei corimbi d'oro. Gli austriaci con la mina hanno solo aumentato, suggerisce sorniona l'anima che riposa, il territorio redento rovesciandocene addosso di quello ancor da redimere. Anche se l'intenzione non era proprio quella!

In quei giorni i minatori di Tazzer sono al lavoro per insidiare nuovamente le posizioni nemiche di quota 2.668 con una seconda mina da far esplodere proprio sotto i piedi degli austriaci e hanno ormai completato la camera di scoppio, ma gli eventi sul fronte isontino stanno precipitando ed il 30 ottobre agli alpini delle Dolomiti giunge l'ordine di abbandonare le posizioni. Appena il tempo di riordinare le idee e raccogliere quanto più materiale possibile e tre giorni più tardi gli alpini lasciano la Val Costeana, scendono a San Vito di Cadore ed il 4 novembre sono trasportati con autocarri a Fener sulla linea del Piave. Il tenente Tazzer resta aggregato al battaglione «Val Pellice» mandato ad opporre resistenza alla testa del ponte di Vidor per proteggere il deflusso dei reparti italiani che attraversano il Piave. E' un incarico temporaneo, ma alla fine, in quell'operazione, il battaglione ha perso quasi tutto il suo materiale. Viene quindi inviato a ricomporsi ai Castelli di Asolo dove ad attenderlo vi é il comandante Alberto Neri che, nei frattempo, ha ottenuto la promozione a tenente colonnello. Il 18 novembre gli alpini del «Val Pellice» si portano alle pendici del Monte Tomba a rinforzo della linea tenuta dal 92° fanteria. Appena giunta, la 224ª compagnia viene lanciata nel tentativo di contenere un potente attacco, mentre la 225ª prende posizione sotto la cresta del Monfenera, la pendice orientale del Grappa affacciata alla conca di Alano di Piave. In quel punto le difese sono posticce, i reticolati incompleti, i trinceramenti appena accennati. Gli alpini lavorano tutta la notte ma alle 5 di mattina del 19 novembre, un gruppo d'assalto del 6° Cacciatori Prussiani, forte di 200 uomini, attacca violentemente con bombe a mano proprio nel punto dove le compagnie alpine hanno minor copertura. La linea rischia di cedere ed inoltre il nemico sta aggirando le posizioni per attaccare alle spalle. Verso le 7 inizia un furioso bombardamento e gli alpini, spinti dalla disperazione, si lanciano al contrattacco. I Prussiani sono sorpresi e disorientati e sono costretti ad abbandonare disordinatamente le loro posizioni lasciando in mano italiana 30 prigionieri e 2 mitragliatrici leggere; sconcertati dalla foga degli alpini, per molti giorni i Prussiani non rimetteranno piede sul Monfenera. In quel punto a proteggere il «Val Pellice» non v'era nessun altro reparto e se il nemico avesse aperto una falla, avrebbe potuto dilagare sul retro di tutto lo schieramento e scendere verso Cavaso e la pianura. Tra le decorazioni distribuite in quelle epiche giornate, la medaglia di bronzo concessa al tenente Umberto Tazzer riporta la seguente motivazione:

"Bell'esempio di sprezzo del pericolo, si slanciava tra i primi al contrattacco, trascinando i dipendenti alla conquista di alcuni tratti di trincea." Monte Monfenera, 18-19 novembre 1917

Era nevicato in quei giorni e la coltre bianca si era fatta scura per lo scoppio delle innumerevoli bombe, per gli scavi delle trincee e il calpestio degli uomini: la "neve nera del Monfenera" era ben visibile anche da lontano. La montagna sarebbe caduta per tre volte nelle mani del nemico e per tre volte sarebbe stata riconquistata alla baionetta.

Alle ore 12 del 4 novembre 1918 il generale Diaz, capo di stato maggiore dell'esercito italiano proclama: " ... I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza ...".

Il dopoguerra

La guerra è finita ed Umberto Tazzer si trasferisce in Sicilia assunto come esperto in esplosivi dall'E.S.E., l'Ente Siciliano di Elettricità. A Riesi conosce Eugenia, o meglio Giustina come la chiamano tutti, a ricordo di suo padre venuto a mancare quando lei aveva solo sei mesi. Una ventina d'anni prima Giusto era arrivato in Sicilia proveniente anch'egli dall'Agordino e, guarda caso, portava lo stesso cognome di Umberto: Tazzer. Un lontano parente? Desideroso di conoscere qualcun altro col suo stesso cognome, Umberto era quindi andato a far visita a Giustina e ... colpo di fulmine ... i due mettono su famiglia. Nel 1921 vede la luce il loro primogenito Roberto e dopo quattro anni viene al mondo anche Giovanni. Il 15 dicembre del 1926 il tenente Umberto Tazzer è promosso al grado di capitano ed è messo a disposizione del Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale come addetto all'inquadramento delle unità delle Camice Nere mobilitate per l'Africa Orientale. La Milizia Volontaria era stata istituita "al servizio di Dio e della Patria" già nel febbraio del 1923, ma i suoi reparti entrano in azione solo nel 1935 durante il conflitto con l'Etiopia. Ormai quarantatreenne, anche il capitano Tazzer parte per l'Africa Orientale Italiana. Gli è stato affidato il comando della 1ª compagnia appartenente al 173° battaglione, la "Legione Salso" con sede a Caltanisetta. Il 20 dicembre del 1937 sale a bordo del piroscafo "Calabria" e dieci giorni più tardi sbarca al porto di Massaua. Raggiunge quindi Mescenti, la sede del presidio, dove riceve l'ordine di raggiungere col suo reparto la località di Selselimà oltre le sponde del Nilo Azzurro. E' la stagione delle piogge e le piste, specialmente dalle parti di Bahar-Dar, sono pressoché impraticabili. Anche i guadi sul Nilo Azzurro sono travolti dalla piena e la traversata si compie, a turno, utilizzano uno zatterone. Ciò nonostante, il trasferimento dei reparti avviene in poco più di ventiquattro ore e a Selselimà, su un'altura a poche decine di metri dal grande fiume, viene eretto un accampamento protetto da un basso muro di sassi ed un recinto di reticolati. La compagnia ha dato il cambio a un contingente di ascari assumendo il compito di ricostruire e proteggere i guadi sulla via del Goggiam.Ai primi di ottobre del 1938, cessata la stagione delle grandi piogge, molti uomini soffrono di malaria e la 1ª compagnia del capitano Tazzer venne mandata a presidiare l'approdo meridionale del lago Tana, a Bahar Dar, in attesa di essere smobilitata. Un mese più tardi, il 25 novembre, il reparto rientra in Italia. L'anno successivo Tazzer ottiene la promozione a maggiore ed il 17 dicembre, in previsione di destinarlo in terra libica, è richiamato alle armi.

La Seconda Guerra Mondiale

Il 1° di ottobre del 1940 parte in aereo e il giorno stesso atterra in prossimità di Berta. Dal distretto di Bengasi lo inviano al 33° reggimento Guardie alla Frontiera, nel settore di Tripoli ovest, dove rimane fino al 10 dicembre. Viene quindi assegnato al 70° reggimento fanteria della Brigata "Ancona" inquadrata nella Divisione "Sirte" operante nella piazzaforte di Tobruk. Umberto Tazzer (al centro)

Umberto Tazzer (al centro)

Tre mesi prima aveva avuto inizio l'offensiva militare italiana in Egitto ed in tre giorni era stata conquistata Sollum, una cittadina situata nei pressi del confine con la Cirenaica nella Libia orientale. Gli Italiani erano riusciti ad avanzare sino a Sid el Barrani e tutto sembrava andare per il verso giusto. Gli inglesi si stavano però preparando, e dopo aver fatto confluire in Africa consistenti rinforzi, l'8 dicembre avevano sferrato una poderosa offensiva penetrando in profondità, proprio nel cuore della Cirenaica. In un solo giorno riescono a sfondare le linee italiane e le sette divisioni del generale Graziani non sono in grado di contrastare l'urto delle due divisioni inglesi, la 4ª indiana e la 7ª corazzata, guidate dal generale Archibald Percival Wavell. Per le truppe italiane la sorpresa è totale e tutto lo schieramento viene messo in seria difficoltà e costretto alla ritirata. In soli quattro giorni di combattimento vengono distrutte quattro divisioni italiane mentre i britannici perdono solo 624 uomini. Gli ultimi difensori italiani rimasti in Egitto bloccano ancora per un po' le truppe britanniche a Sollum, ma ben presto devono anch'essi retrocedere. Rinforzati dalla 6ª divisione australiana, il 3 gennaio del 1941 gli inglesi attaccano Badia le cui difese sono facilmente sfondate grazie all'impiego di carri armati ben più efficienti di quelli italiani. Quando il maggiore Tazzer giunge a Tobruk, i primi contingenti britannici hanno già preso contatto con i difensori della piazzaforte dove Graziani può contare su 25.000 uomini, 220 cannoni ed una settantina di carri armati. I cannoni inglesi da 88 millimetri hanno una gittata ben maggiore di quelli italiani ed i carri armati britannici hanno facilmente la meglio sulle "scatole di sardine" che cercano, pur valorosamente, di contrastarli. Nonostante il coraggio di ogni singolo combattente, l'armata italiana viene facilmente travolta e tra il 21 ed il 23 gennaio del 1941 le truppe inglesi e australiane conquistano Tobruk. In quei giorni gli italiani conteranno cinquemila morti e centotrentamila prigionieri. Tra questi ultimi c'é anche il maggiore Tazzer che, come gli altri, è inviato nelle retrovie in attesa di essere internato in un campo di prigionia.

La prigionia

La truppa ed i sottufficiali vengono ammassati alla periferia di Tobruk per essere avviati in Sud Africa, per la maggior parte a Zonderwater; gli ufficiali, separati dai loro uomini, vengono destinati ai campi di prigionia del Kenia e dell'India. Una colonna di camion li trasporta verso est, lungo la costa del Mediterraneo, giungendo in fine ad un accampamento allestito alla periferia di Alessandria d'Egitto. Come gli altri, anche Umberto è fatto spogliare completamente e dopo la doccia viene sottoposto a completa depilazione e disinfezione; il vestiario è gettato in forni a vapore per eliminare pidocchi e zecche. A ciascuno venne quindi assegnato un numero ed al maggiore Tazzer tocca il 19733 che lo identifica come POW: "prisoner of war".Nei pressi del canale di Suez i prigionieri vengono caricati su piroscafi che, dirigendosi a sud, solcano le acque del Mar Rosso. Transitano davanti alle coste dell'Eritrea, sostano ad Aden nello Yemen e quindi, in dieci lunghi giorni, attraversano l'Oceano Indiano approdando in fine a Bombay, in India. In treno i prigionieri sono quindi trasportati a Bangalore. Inquadrati e scortati da guardie indiane, attraversano un doppio cancello di legno e filo spinato ed entrano in un accampamento predisposto per accogliere fino a 1500 prigionieri. Sistemati due per ciascuna tenda, gli ufficiali italiani dispongono le loro poche cose sulle brande da campo, l'unico pezzo d'arredamento a loro disposizione.

Umberto Tazzer (in bianco)

Umberto Tazzer (in bianco)

A Bangalore Umberto Tazzer rimane per 2 anni, fino al 28 marzo del 1942 quando, assieme ad altri, viene fatto salire sul treno che, prendendo la via del nord, lo porta ai piedi delle montagne più alte del mondo, nella valle del Kangra, sotto i passi Talar e Ciott, nel settore occidentale dell'Himalaya. Lì, in un'area di 10 chilometri quadrati, sono stati allestiti sei campi destinati ad ospitare fino a 10.000 prigionieri. A quella vasta pendice pietrosa, fitta di baracche e reticolati, hanno dato il nome di Yol, lo steso del povero villaggio che sorge nelle vicinanze. Il maggiore Tazzer viene destinato al campo 26 riservato agli ufficiali di grado superiore. Gli altri campi sono distinti dai numeri 25, 27 e 28; il 4 ospita soldati e sott'ufficiali; il 250 è stato attrezzato come area di smaltimento. Ciascun campo è diviso in 5 Wings (ali) distinte da un numero e da una lettera. «Camp 26 - Wing 5/C - YOL - India» diviene così il nuovo indirizzo di Umberto. Come ufficiale superiore gli assegnano una stanzetta di 3 metri per 5, mentre agli altri tocca invece una camerata a 6 posti: è un piccolo privilegio di rango, ma è davvero una ben magra consolazione! A risollevare lo spirito dei prigionieri non basta neppure il fatto che a Yol l'aria è piuttosto salubre, il clima temperato, l'inverno breve e che vi siano abbondanza d'acqua e buona frutta. Per rompere la monotonia dei giorni che scorrono sempre uguali i prigionieri si dedicano a varie faccende: scrivono, magari sul retro di un'etichetta recuperata dalle latte di cucina, disegnano e dipingono, qualcuno scolpisce un pezzo di legno o una pietra, non di rado producendo vere e proprie opere d'arte. Si dedicano allo sport, costruiscono campi da calcio, per la pallacanestro e per il gioco delle bocce. Qualcuno costruisce uno strumento musicale e suona, altri recitano poesie e commedie; viene organizzata una compagnia teatrale. Gli inglesi lasciano fare ed anzi, per tener impegnati i prigionieri li facilitano nell'intraprendere qualunque iniziativa che mantenga tranquilla la situazione. Vengono perfino concesse passeggiate nei dintorni del campo, dapprima brevi e controllate a vista dalle guardie indiane, più tardi addirittura vere e proprie spedizioni esplorative verso i massicci himalayani[2]. Umberto Tazzer trascorre in quel campo quattro lunghi anni quando, finalmente liberato, all'inizio di aprile del 1946 lascia le baracche di Yol per raggiungere la stazione di Nagrota. In treno parte alla volta del porto di Bombay dove lo attende un piroscafo che, in venti giorni, lo riporta in Italia. Il 26 aprile del 1946 sbarca al porto di Napoli. Ha offerto alla Patria ben dodici anni della sua vita ed ora viene finalmente congedato col grado di tenente colonnello degli alpini.

Il secondo dopoguerra

Altri impegni adesso lo attendono: all'età di 52 anni deve ricominciare tutto daccapo, rifarsi una vita, riprendere il lavoro per mantenere moglie e figli. Si trasferisce quindi a Catania e l'Ente Siciliano di Elettricità lo riassume impiegandolo nella costruzione della diga dell'Ancipa, nei pressi di Troina. Nel luglio del 1951, pur trovandosi in quel momento in ferie, viene chiamato d'urgenza al cantiere dove una frana ha sepolto alcuni operai. Tazzer accorre prontamente e resosi conto dell'accaduto, partecipa egli stesso alle operazioni di soccorso, ma il crollo di un altro tratto di terreno lo investe lesionandogli la colonna vertebrale. Trasportato all'ospedale di Catania, muore il 9 luglio del 1951.Note

[1] Anno scolastico 1885-86: Tazzer Emilio (diventa Direttore dello stabilimento di Valle Imperina); 1888-89: Tazzer Giuseppe; 1891-92: Tazzer Attilio e Tazzer Primo; 1912-13: Tazzer Attilio e Tazzer Umberto; 1916-17: Tazzer Fedele; 1949-50: Tazzer Antonio.[2] "YOL Prigioniero in Himalaya" - Benardelli Mainardo - Grafica Esse Zeta editore

(Particolari ringraziamenti vanno a Umberto Tazzer - omonimo nipote del colonnello - ed a tutta la sua famiglia per le preziose informazioni e le fotografie che ci hanno permesso di ricostruire la storia di questa nobile vita.)

© frontedolomitico.it Tutti i diritti riservati. | Design ispirato da: HTML5 UP