La "Città di Ghiaccio"

Estate 1916

Il Capitano Leo Handl di Innsbrück, comandante della compagnia Bergführer (guide alpine) che si trovava sulla Marmolada,

era stato il primo ad intravvedere la possibilità di collegare la Forcella a Vu con le posizioni retrostanti, a mezzo di

una galleria scavata nel ghiacciaio, in modo da poter raggiungere la minacciata posizione senza eccessivi rischi. L'idea

gli era balenata nel corso di una ricognizione notturna verso la quota 3.152. Mentre si trovava sul ghiacciaio con una

dozzina di suoi uomini era stato sorpreso dalla luce dei riflettori del Seràuta e bloccato dal tiro di sbarramento italiano.

Strisciando pancia a terra, la pattuglia riuscí a raggiungere l'orlo di un vasto crepaccio, entro il quale trovò protezione

e sicurezza. Il capitano Handl si fece calare all'interno per una profondità di circa quindici metri e lo ispezionò

minuziosamente. La sua attenzione fu attratta principalmente dal poderoso ponte di neve, sopra il quale passava

l'itinerario di salita alla Forcella a Vu. Questo gli fece pensare che si sarebbe potuto scavare un tunnel all'interno

del ghiacciaio per raggiungere tale posizione, rendendola praticamente imprendibile.

Per prima cosa, fece piantare una tenda in posizione defilata e poi ordinò ai suoi uomini di spianare, con le loro piccozze,

il fondo del crepaccio e togliere dai bordi la lunga frangia di stalattiti ghiacciate che lo contornava. Un vecchio

sottufficiale che aveva lavorato per molti anni in miniera, fabbricò con lamiera di ferro e manopole di legno una serie di

trapani da ghiaccio. Con questi rudimentali strumenti si riusciva in pochi minuti a scavare buchi profondi un metro che

servivano come fornelli da mina. Il Capitano Handl riuscí a ottenere dal comando divisionale diversi tipi di esplosivo

e cominciò a sperimentarli nella parete del crepaccio. Gli effetti furono abbastanza buoni nel ghiaccio vivo in profondità

e minimi nel ghiaccio granuloso in superficie. Venne scelta l'ecrasite, che fra i vari esplosivi era quella che aveva

dato i migliori risultati: la violenza della sua deflagrazione riduceva in polvere anche il ghiaccio piú solido.

Nel corso di questi tentativi giunse in ispezione il Maggiore Georg Bilgeri che aveva il comando del raggruppamento

compagnie Bergführer, ed era uno dei maggiori tecnici delle truppe alpine austriache. Egli doveva preparare una relazione

sul come potevano essere mantenute in esercizio le gallerie in un ghiacciaio. Questo problema si presentava impellente

anche in altri settori del fronte: Adamello e Ortles-Cevedale. Egli aveva già consultato i piú eminenti glaciologhi:

Bruchner di Vienna e Finsterwalder di Monaco in Baviera, ma entrambi gli avevano detto che, per quanto a loro risultava,

non erano mai state scavate gallerie nei ghiacciai!

Il Capitano Handl era dell'opinione che si dovesse trattare il ghiaccio con la normale tecnica mineraria. Ai fini dello

scavo, l'unica differenza fra la roccia e il ghiaccio era data dal costante e impercettibile scorrimento del ghiacciaio.

Alcuni tratti di galleria, in punti particolari, erano rimasti schiacciati o spostati dai movimenti del ghiacciaio, e di

questo si tenne conto nel procedere dei lavori. Il Capitano Handl aveva studiato un vasto progetto di gallerie e caverne

all'interno del ghiacciaio, quasi da farne una vera e propria città sotterranea. Questo piano ebbe l'approvazione del

Maggiore Bilgeri, che promise un rinforzo di uomini e l'invio delle attrezzature tecniche occorrenti, tra cui un perforatore

pneumatico. L'intero ghiacciaio si trasformò, a poco a poco, in un vero e proprio cantiere di lavoro. Verso il bordo inferiore,

al Gran Poz (quota 2.300), erano sorti i baraccamenti e venne impiantata la stazione superiore di una teleferica, che costituí

l'elemento essenziale per la vita e la difesa dell'intero settore. Di là, all'imbrunire, partivano le colonne che dovevano

rifornire la Forcella a Vu e le posizioni circostanti. Gli italiani si valevano dell'osservazione aerea per regolare i tiri

dell'artiglieria contro questa stazione di rifornimento. Perciò, dopo aver subito gravi danni, gli austriaci pensarono di

proteggere l'impianto e il motore della teleferica con un grande muraglione di pietra, alto tre metri, che fu colpito in

pieno varie volte, ma senza gravi conseguenze. Nel contempo, sulla cima del Col de Bous, un gruppo di zappatori, mentre

si accingeva a scavare nella parete rocciosa per ottenerne una caverna, trovò l'apertura di una vasta grotta naturale che

venne trasformata, senza troppa fatica, in un ricovero ampio e sicuro. Anche al Sass delle Undici, la posizione piú vicina

a Forcella a Vu, gli austriaci trovarono una buona sistemazione. Sul versante nord utilizzarono una larga cengia con due

mezze caverne simili a nidi di rondine per costituire un fortilizio inespugnabile. Sull'opposto versante, quello rivolto

in direzione degli italiani, costruirono una piattaforma con un trinceramento di sacchetti di sabbia e una baracca.

Su di una torre rocciosa emergente dal ghiacciaio gli austriaci costruirono una sopra l'altra tre postazioni per mitragliatrici,

denominando tale posizione "U Süd". Questo spiegamento di forze rese sempre piú improbabile un'incursione italiana sul ghiacciaio.

Gli addetti allo scavo portavano mantelline impermeabili che li riparavano sino al gomito e calzavano scarponi con grosse

suole di legno e punte d'acciaio, ma avevano sempre gli indumenti inzuppati d'acqua gelida. I soldati lavoravano a coppie

e dovevano essere sostituiti ogni due ore. L'aria dei cunicoli era irrespirabile per le esalazioni dell'ecrasite e delle

lampade a petrolio o acetilene che servivano a illuminare l'interno delle gallerie. Specialmente durante le bufere di neve

la situazione diveniva insostenibile. I tubi dei camini per le baracche situate all'interno del ghiacciaio non avevano

tiraggio sufficiente e il fumo si spandeva nelle gallerie. I fumaioli gelavano a tal punto che il fumo si raffreddava e

ricadeva indietro, denso come cenere. In seguito si avvolsero i tubi con stracci e cartone catramato e l'inconveniente si

attenuò di molto. Tuttavia erano frequenti i casi di soffocamento ed intossicazione fra i soldati addetti ai lavori nelle

gallerie. La situazione si aggravò, quando con la maggior profondità del tunnel non s'incontrarono piú crepacci,

per il ricambio dell'aria satura di gas.

Nei primi tempi lo scavo procedeva mediante esplosioni che frantumavano il ghiaccio: si effettuavano trivellazioni per i

fornelli di mina che poi venivano fatti saltare. Il ghiaccio frantumato veniva raccolto con pale e badili e fatto scivolare

su lamiere curve a guisa di grondaia, sino alle piú vicine aperture dei crepacci. Niente doveva essere visibile all'esterno

per non insospettire gli italiani. In seguito, data la grande penuria di esplosivo, questo non venne piú usato per lo scavo

delle gallerie, e il lavoro proseguí con i soli picconi e altri attrezzi manuali, mantenendo invariato il metraggio giornaliero,

grazie agli sforzi generosi di tutta la truppa.

Nel crepaccio piú vicino alla Forcella a Vu, venne installato un perforatore pneumatico con due compressori. Il trasporto

di tale pesante macchinario, pur scomposto in diverse parti, richiese un lavoro faticosissimo. Vennero utilizzati dei grossi

pali per far scivolare, come su dei rulli, parti di macchinario pesanti anche diversi quintali sui numerosi ponti di neve del

ghiacciaio. Un incendio a un serbatoio di benzina distrusse, qualche tempo dopo, la macchina perforatrice e la baracca contenente i compressori.

Le perdite, dovute soprattutto a cadute in crepacci, non furono gravi (un morto e diversi feriti); poche se si considerano

le numerose vite salvate dalle gallerie. Assolutamente minimo fu anche l'effetto delle artiglierie sugli uomini riparati

sotto il ghiacciaio. Una sola volta un colpo da 210 spaccò un ponte su di un crepaccio ed esplose in un ricovero uccidendo

due soldati.

Per facilitare l'orientamento era stato assegnato un nome a ogni crepaccio. C'era la «Via Carinzia», il «Duomo» (ove si

celebrava la Messa al Campo), il crepaccio «Kaiser-Franz-Joseph» a quota 3.200, la «Strada principale» con passaggio al

«Caffè centrale» e il «Salone d'attesa di 4ª classe», un crepaccio nel quale Leo Handle i suoi uomini rimasero bloccati

sotto una slavina per un'intera giornata. In tutto vi erano una trentina di caverne scavate nello spessore del ghiacciaio

a parecchi metri di profondità, collegate fra di loro da cunicoli muniti di ponticelli e passerelle. In qualche punto i

soldati vivevano sino a quaranta metri sotto la superficie del ghiacciaio. La temperatura vi scendeva raramente sotto lo

zero, mentre all'esterno il termometro segnava anche 20 gradi sotto zero. Vi erano depositi di viveri, di legna, di

munizioni: tre ricoveri erano riservati agli ufficiali e sei alla truppa; altre baracche sotterranee erano destinate

al centralino telefonico, al trasformatore elettrico, all'impianto di ventilazione, al motore delle perforatrici,

agli uffici del comando. Il medico del battaglione disponeva di una vasta infermeria, gli ufficiali avevano anche la

loro mensa, e non mancavano neppure i gabinetti.

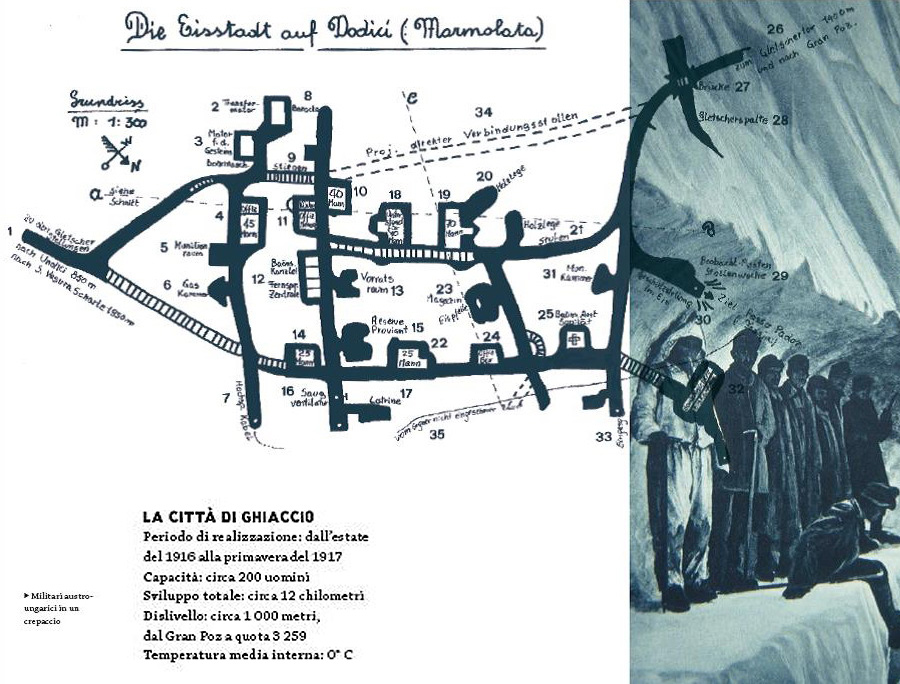

Mappa della città di ghiaccio

Mappa della città di ghiaccio (Fonte: Museo Marmolada Grande Guerra)

< Precedente Successivo >